How Might Weで解くべき問題を探して定義する - 「デザイン・リサーチの教科書」より

某大学のゼミにてご縁のあった、アンカーデザイン社の木浦さんが「デザイン・リサーチの教科書」という書籍を出版されて、献本いただけましたので書評含めご紹介していきます。

デザイン・リサーチとは何か?

ものすごくざっくりと説明してしまうと、新規事業のアイディエーション〜プロトタイピングあたりまでをカバーしている概念で、いわゆるプロダクトの見た目を作り上げる「デザイン」というより、事業立ち上げにおいて、どんな課題に対して、どのように戦うべきか?をリサーチにより明確にしていこう「ストラテジー」に近いニュアンスでの「デザイン」だと理解しています。

特定の方法論のことではなく、プロダクトを作り込むより前に、アイディエーション・コンセプトメイキング・インタビュー・プロトタイピングなど、それぞれを精度高くアウトプットしていくための知識や手法の集合体といった印象です。

デザイン・リサーチの教科書に書いてあること

「教科書」と銘打っている通り、デザイン・リサーチがカバーする範囲の知識や手法の総合的な紹介する内容です。かなり広い範囲の概念なので、一つ一つのプロセスを詳細に深堀りするより、デザイン・リサーチというものがどういうもので、どんなもの概念が内包されているのかを理解するために活用できます。

問いを定義する手法「How Might We」

今回は、デザイン・リサーチに含まれるテクニックの一つ、「How Might We」について言及していきます。

ぼくが新規事業のアイディエーションをするときは、ソリューションから入ることが多く、「どんなものをプロダクトを作りたいか?」の解をアウトプットとしていました。

How Might Weは、ソリューションアイディアを出す前に、問いそのものを膨らませて、定義する手法です。

問いをいかに定義するかによって、ソリューションの幅をコントロールすることができる

書籍からの引用ですが、How Might Weのメリットはここにあります。例えば「全ての人々を幸福にしたい」という問いを定義したとすると、そのソリューションが無数に存在することが想像に易しいと思います。

逆に、「日本に移住してきたスウェーデン家族に、より日本の銭湯を好きになってもらいたい」という問いを定義したら、あまりにもターゲットが少ないことが分かり、ソリューションアイディアも限定的になります。

問いの定義によって、向き合う市場が変わり、ソリューションアイディアも変わります。幅が広すぎても狭すぎても質の良いアイディエーションが出来ないので、How Might Weを使って、問いそのものにバリエーションを出して、向き合うべき問いを探すことが出来ます。

How Might Weをやってみる

まず、向き合う問題を定義します(着眼点とも呼ばれる)。身近なコロナ禍による問題を選択しました。

「働く人が、コロナで在宅ワークが続くことで、リフレッシュが出来ない環境、孤独感、運動不足など、要因がはっきりしないままメンタルが塞ぎ込んでしまって、業務への前向きな気持ちが失われてしまう問題。」

この問題を軸に、複数の観点で問いに変換していきます。それぞれの観点についての解説はぜひ書籍を読んでみていただければ。

How Might Weのテンプレート

問いに変換する際に、How Might Weのアウトプットの型に従っておくと思考が少し楽なので、これに従います。

どのようにすれば私たちは【対象となるユーザー】のために【制約】を考慮しながら【ゴール】を提供できるだろうか

観点1:良い面を伸ばす

「どうすれば私たちは、在宅ワークならではのメリット(家族との時間・通勤時間の削減・静かな環境)を業務への前向きな気持ちへつなげることが出来るか?」

観点2:悪い面を除去する

- 「どうすれば私たちは、働く人の孤独感と運動不足を解消することが出来るか?」

- 「どうすれば私たちは、人が集まってワイワイする楽しみを、在宅環境下で再現することが出来るか?」

観点3:反対を探す

「どうすれば私たちは、一人で自宅にこもっている時間を楽しく開放的なものに変えることが出来るか?」

観点4:そもそもの質問

「どうすれば私たちは、塞ぎ込んだ環境下でメンタルの状態をコントロール出来るか?」

観点5:形容詞で考える

「どうすれば私たちは、メンタルが塞ぎ込んでいる、ぼんやりとした要因を、はっきりと認識することが出来るか?」

観点6:他のリソースを活用する

「どうすれば私たちは、飲食店やイベント業などの自粛を強いられているサービスを在宅環境下で再現出来るか?」

観点7:ニーズやコンテクストから連想する

「どうすれば私たちは、自宅を本当の職場のようにして、コラボレーションして働ける環境を作れるか?」

観点8:原因の立場になって考える

「どうすれば私たちは、運動したくなる(運動をしなければならない)環境を作ることが出来るか?」

観点9:現状を変更する

「どうすれば私たちは、外出して知人と直接コミュニケーションをとることが出来るか?」

観点10:問題を分割する

- どうすれば私たちは、在宅でもリフレッシュできる環境を作ることが出来るか?

- どうすれば私たちは、一人で在宅していても孤独感をなくすことが出来るか?

- どうすれば私たちは、日常的に運動をする習慣を身につけられるか?

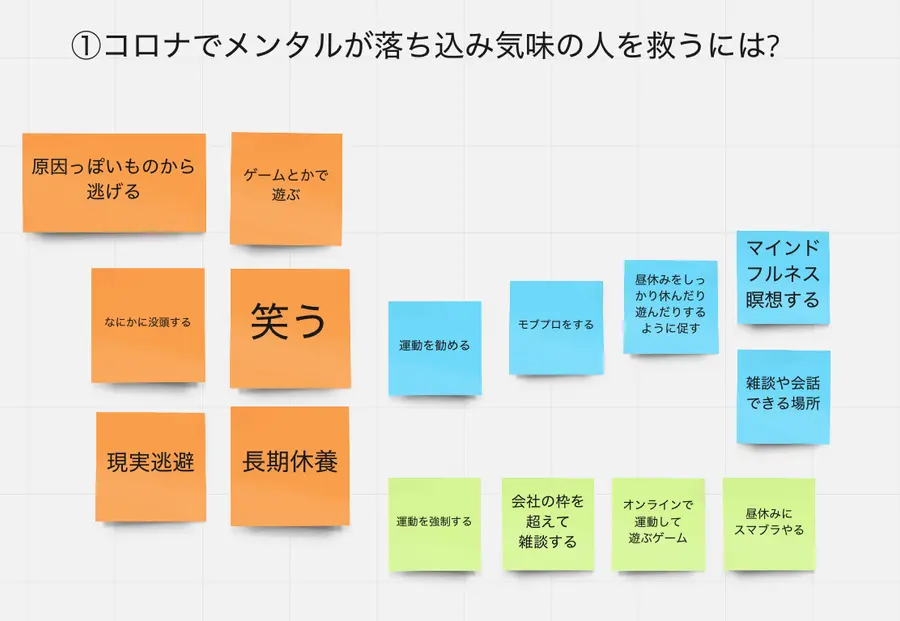

まずざっくりしたテーマでブレストしてみる

問いの定義により、アイディエーションの結果がどのように変わってくるかを比較してみます。リモート環境下なので、miroというオンラインホワイトボードツールを使用しています。

1回目は「コロナでメンタルが落ち込み気味の人を救うには?」というざっくりしたテーマでブレストしてみました。

ひと目で分かる通り、ソリューションアイディアが散らばっていて、かつそれぞれのアイディアの抽象度が高い結果になっています。この状態からだと、どのアイディアを選定して次のフェーズに進めるべきかは判断が難しく、ソリューションアイディアをもう一段階深めるセッションが必要になってしまいます。

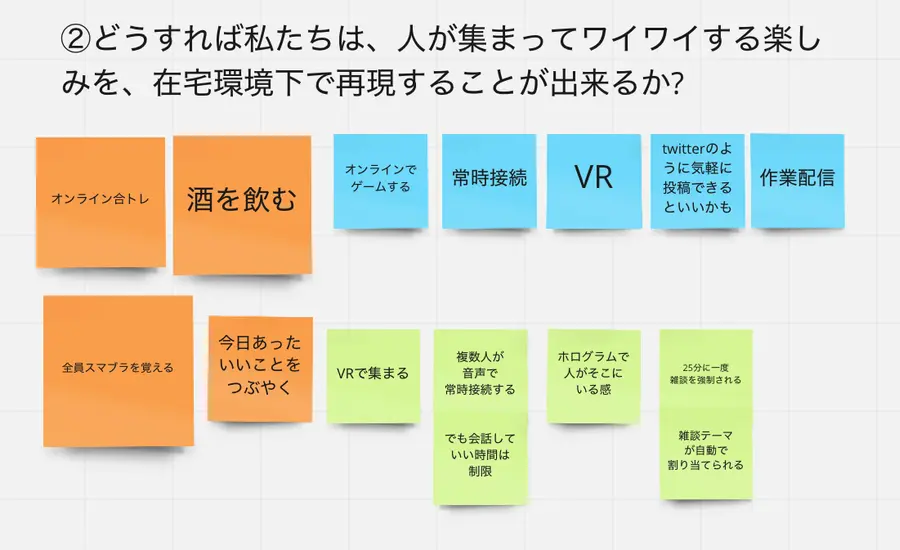

How Might Weで定義した問いでブレストする

2回目は、How Might Weの「観点2:悪い面を除去する」で出した問い「どうすれば私たちは、人が集まってワイワイする楽しみを、在宅環境下で再現することが出来るか?」でブレストしてみました。

対比させてみると、抽象的なアイディアも混じっていて教科書通りと言うわけにもいきませんでしたが、ソリューションアイディアの具体性が高まり、詳細化されたのと、「人が集まる」という共通事項が追加されたことで、アイディアの幅が絞られて評価しやすくなりました。

How Might Weの使いどころ

ぼくは新規事業立ち上げの役割を担っているので、日常的にブレストをする機会があるのですが、同じメンバーで同じようなテーマでブレストすると、たいてい同じような結論が出てしまいます。

How Might Weを使うことで、問いにバリエーションを持たせることが出来るので、向き合う問いを交換して繰り返しアイディエーションし続けることが出来るのもメリットです。

新規事業に強い開発チームレンタル

mofmof inc.では新規事業立ち上げに特化した「開発チームレンタル」という月額制の開発サービスを提供しております。

ただ完成品を目指すのではなく、高速にリリースサイクルを繰り返して、ユーザーにとって本当に価値のあるプロダクトを実現していくために最適な手法を選択しています。ご興味があれば、お気軽にお問い合わせいただければと思います。